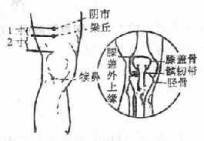

1、穴位圖:(共45穴,圖1)承泣→四白→巨髎→地倉→大迎→頰車→下關→頭維→人迎→水突→氣舍→缺盆→氣戶→庫房→屋翳→膺窗→乳中→乳根→不容→承滿→梁門→關門→太乙→滑肉門→天樞→外陵→大巨→水道→歸來→氣沖→髀關→伏兔→陰市→梁丘→犢鼻→足三里→上巨→虛條→口下→巨虛→豐隆→解溪→沖陽→陷谷→內庭→厲兌

圖1 足陽明胃經穴位圖

圖1 足陽明胃經穴位圖

循環圖

循環圖

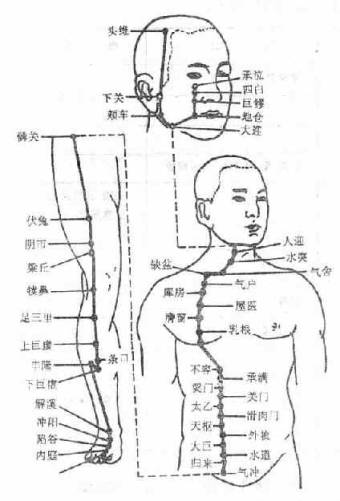

圖2 足陽明胃經循行圖

2、經脈循行:起于鼻翼兩側(迎香)上行到鼻根部與足太陽經交會,向下沿鼻外側進入上齒齦內,回出環繞口唇,向下交會于頦唇溝承漿處,再向后沿口腮后下方,出于下頜大迎處沿下頜角頰車,上行耳前,經上關,沿發際,到達前額(前庭)。

面部支脈:從大迎前下走人迎,沿著喉嚨,進入缺盆部,向下過膈,屬于胃,聯絡脾臟。

缺盤部直行的脈:經乳頭,向下挾劑旁,進入少腹兩側氣沖;

胃下口部支脈:沿著腹里向下到氣沖會合,再由此下行至髀關,直抵伏兔部,下至膝蓋,沿脛骨外側前緣,下經足跗;進入第二足趾外側端(厲兌);

脛部支脈:從膝下3寸(足三里)處分出進入足中趾外側;

足跗部支脈:從跗上分出,進入足大趾內側端(隱白)與足太陰脾經相接。(圖2)。

3、主要病候:腸鳴腹脹、水腫、胃痛、嘔吐或消谷善饑、口渴、咽喉腫痛、鼻衄、胸部及膝髕等本經循行部位疼痛、熱病、發狂等。

4.常用腧穴:

圖2 足陽明胃經循行圖

2、經脈循行:起于鼻翼兩側(迎香)上行到鼻根部與足太陽經交會,向下沿鼻外側進入上齒齦內,回出環繞口唇,向下交會于頦唇溝承漿處,再向后沿口腮后下方,出于下頜大迎處沿下頜角頰車,上行耳前,經上關,沿發際,到達前額(前庭)。

面部支脈:從大迎前下走人迎,沿著喉嚨,進入缺盆部,向下過膈,屬于胃,聯絡脾臟。

缺盤部直行的脈:經乳頭,向下挾劑旁,進入少腹兩側氣沖;

胃下口部支脈:沿著腹里向下到氣沖會合,再由此下行至髀關,直抵伏兔部,下至膝蓋,沿脛骨外側前緣,下經足跗;進入第二足趾外側端(厲兌);

脛部支脈:從膝下3寸(足三里)處分出進入足中趾外側;

足跗部支脈:從跗上分出,進入足大趾內側端(隱白)與足太陰脾經相接。(圖2)。

3、主要病候:腸鳴腹脹、水腫、胃痛、嘔吐或消谷善饑、口渴、咽喉腫痛、鼻衄、胸部及膝髕等本經循行部位疼痛、熱病、發狂等。

4.常用腧穴:

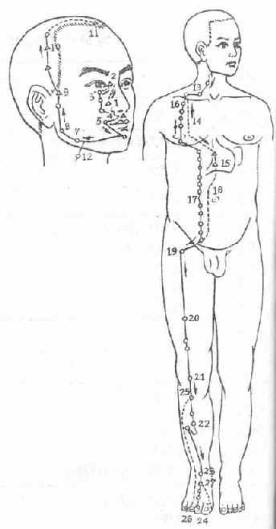

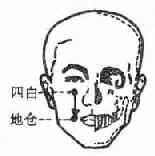

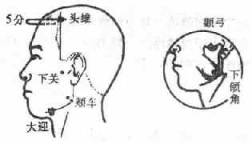

圖3 四白、地倉穴 圖4 大迎、頰車、下關、頭維穴

四白ST2

位置:目正視,瞳孔直下,當眶下孔凹陷中。

血管和神經分布:有面動、靜脈分支,眶下動、靜脈。分布著面神經分支,正當眶下神經處。

地倉ST4

位置:口角旁0.4寸。

血管和神經分布:有面動、靜脈。分布著面神經分支,眶下神經分支,深層為頰神經的末支。

大迎ST5

位置:下頜角前下面1.3寸,閉口鼓腮,當下頜骨邊緣 出現一溝形處。

血管和神經分布:前方有面動、靜脈。分布著面神經和頰神經。

頰車ST6

位置:下頜角前上方1橫指凹陷中,咀嚼時咬肌隆起處。

血管和神經分布:有咬肌動脈。分布著耳大神經、面神經及咬肌神經。

下關ST7

位置:閉口,鶴弓與下頜切跡之間的凹陷處。

血管和神經分布:有面動、靜脈,最深層為上頜動、靜脈。分布著面神經鶴支及耳顳神經分支

頭維ST8

取穴:在額角發際,神庭穴旁開4.5寸。

血管和神經分布:有顳淺動、靜脈的額支。分布著耳顳神經之分支及面神經顳支。

屋翳ST15

位置:第二肋間隙,前正中線(紫宮穴)旁開4寸,位鎖骨中線上。

圖3 四白、地倉穴 圖4 大迎、頰車、下關、頭維穴

四白ST2

位置:目正視,瞳孔直下,當眶下孔凹陷中。

血管和神經分布:有面動、靜脈分支,眶下動、靜脈。分布著面神經分支,正當眶下神經處。

地倉ST4

位置:口角旁0.4寸。

血管和神經分布:有面動、靜脈。分布著面神經分支,眶下神經分支,深層為頰神經的末支。

大迎ST5

位置:下頜角前下面1.3寸,閉口鼓腮,當下頜骨邊緣 出現一溝形處。

血管和神經分布:前方有面動、靜脈。分布著面神經和頰神經。

頰車ST6

位置:下頜角前上方1橫指凹陷中,咀嚼時咬肌隆起處。

血管和神經分布:有咬肌動脈。分布著耳大神經、面神經及咬肌神經。

下關ST7

位置:閉口,鶴弓與下頜切跡之間的凹陷處。

血管和神經分布:有面動、靜脈,最深層為上頜動、靜脈。分布著面神經鶴支及耳顳神經分支

頭維ST8

取穴:在額角發際,神庭穴旁開4.5寸。

血管和神經分布:有顳淺動、靜脈的額支。分布著耳顳神經之分支及面神經顳支。

屋翳ST15

位置:第二肋間隙,前正中線(紫宮穴)旁開4寸,位鎖骨中線上。

血管和神經分布:血管分布同庫房。正當胸前神經之胸大肌分支處。