周業安

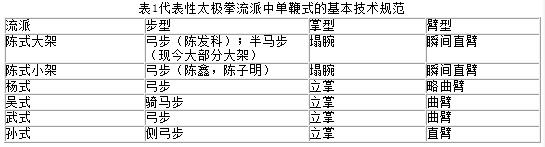

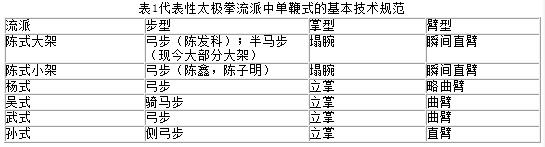

單鞭式是所有不同流派太極拳的代表性招式,也是各派太極拳的核心招式,在一個套路中會反復出現多次。但其實現在習武者均已發現,單鞭一式在很多非太極拳的拳種里也存在。早期對單鞭式的詳細論述當屬明代戚繼光的《拳經》,《拳經三十二式》里單鞭反復出現,比如第一式口訣有“懶扎衣出門架子,變下式霎步單鞭。”參見圖一。第四式口訣有“拗單鞭訣:拗單鞭黃花緊進,披挑腿左右難防,搶步上拳連劈揭,沉香勢推倒泰山”。參見圖二。第二十四式口訣有“一條鞭橫直披砍,兩進腿當面傷人;不怕他力粗膽大,我巧好打神通”。參見圖三。

單從三個圖的拳架定式看,其實就圖三和太極拳里的單鞭類似,圖一是懶扎衣式,目前陳式、武式、孫式以及趙堡、和式等有此式。而楊式和吳式已經改成攬雀尾式。這個顯然不是太極拳里的單鞭式。圖二的拗單鞭式看似明確提出了單鞭式的名稱,但從圖形定式上看,也和太極拳里的單鞭完全不同。從外型上看,圖三一條鞭式似乎更接近太極拳里的單鞭。從戚繼光的招式口訣中可以推斷,單鞭并非一個招式,而是一種用法,即手如鞭子直擊的技術,這種直擊或如刀劈,或如槍刺,或如鞭打,或如棍掃,或如劍撩,無論是哪種具體技擊技術,總歸共性的地方是,也就是核心在于,手臂如鞭。如鞭的要求很高,不僅要直,還得富有彈性,還得柔中帶剛。在實施這種技法的過程中,手臂應該是似直非直、似曲非曲的狀態。可以想象一下抖大桿子時大桿子的那種形狀,大概如此。

圖一懶扎衣式 圖二拗單鞭式 圖三一條鞭式

太極拳和戚繼光的《拳經》有莫大的淵源。陳式拳中很多招式就是源自戚繼光的《拳經》。但從單鞭式的技法表述和技法實現來看,則名字雖同,外型類似,但本質完全不同。所以,不能因為名字相同就認為陳式拳直接來自《拳經》,準確的說,是在《拳經》基礎上進行了質的改變。這個改變體現在哪里?其實就是從直線運動體系轉變為曲線運動體系。也就是說,其后的太極拳采用了曲線運動體系,而這種體系和《拳經》所代表的運動體系是完全不同的。

陳鑫定義單鞭為“左肱伸開如一條鞭,象形也。”(第116頁)。陳子明簡明扼要地描述了單鞭式的具體技術路線:“兩掌徐徐下落,全身下矮,左手自右肋處起由面前向左邊旋轉,指尖遙與眉齊。左足隨手往左方邁步,露膝松檔。右手撮五指旋一小圈向右展。右腳在原地隨左腳向左方轉順。全部動作務求周身相隨,切勿妄動。眼隨手轉。腰宜活,氣宜沉。”相較于《拳經》里單鞭技法的拳打腳踢,陳鑫的單鞭式技術路線中多了旋轉一詞,不僅左手旋轉而出,右手同樣是旋轉而出;身體還得隨手旋轉;雙腳也在旋轉。也就是說,單鞭式的技術路線中,核心在于旋轉,陳鑫用纏絲一詞,比較生僻,所以陳子明改用旋轉一詞,比較形象。旋轉就是圓的運動,也就是體現了太極拳的曲線打擊體系。從中可以看到太極拳和《拳經》在技術體系上的本質區別(第116頁)。陳鑫有歌訣云:“單鞭一勢最為雄,一字長蛇亙西東。擊首尾動精神貫,擊尾首動脈絡通,當中一擊首尾動,上下四旁扣如弓。若問此中真消息,須尋脊背骨節中。”(第118頁)陳鑫這幾句歌訣把單鞭式的整勁以及太極拳的單鞭式的技術效果淋淋盡致地表達了出來,曲線運動的好處就是處處都可成為攻擊點,太極拳高手能做到挨著何處何處擊的境界。同時陳鑫也道出了太極拳力于脊發的關鍵所在。

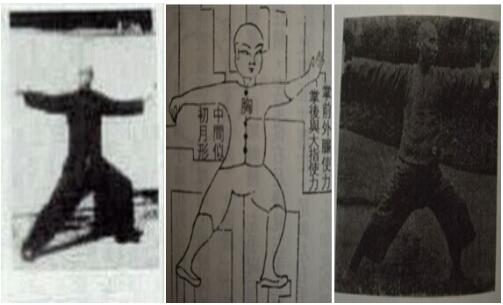

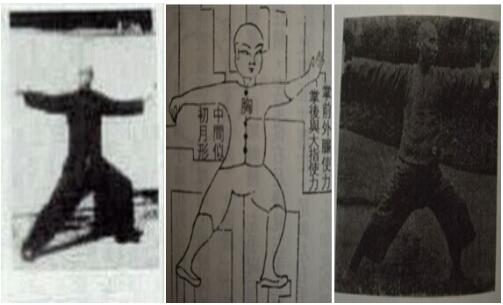

就太極拳中單鞭式的具體演練,各派有所差異。就陳式拳而言,無論是大架還是小架,都基本一致。如果從外型上看,單鞭式的步型都要求弓步,手型都要求坐腕(塌腕),臂型都要求一瞬間直。這點和戚繼光《拳經》中的繪圖類似。圖四是陳發科單鞭拳照(大架代表);圖五是陳鑫書中的單鞭式繪圖(小架代表);圖六是陳子明書中的單鞭拳照(小架代表)。對比之下可以看出,完全相同。

圖四陳發科單鞭拳照 圖五陳鑫單鞭繪圖(第115頁) 圖六陳子明單鞭拳照(第117頁)

需要說明的是,現在的大架無論是北京架還是陳照丕架。或者其他一些練習者,都把弓步換成了半馬步。比如顧留馨和沈家楨的《陳式太極拳》以及馮志強的《太極拳全書》中都把單鞭式的步型定義為半馬步,以左單鞭為例,右腿微曲,右膝外翻,形成半馬步。但也有部分大架傳人依然保留了弓步。比如洪架和王成架都是弓步。洪鈞生在《陳式太極拳實用拳法》一書中明確寫明了單鞭式步型為弓步。因為王成老師師從張晨光、洪均生先生,下圖七和八為王成老師的單鞭式正反面。和圖四、五和六比較,完全相同。

圖七王成單鞭拳照(正面) 圖八王成單鞭拳照(背面)

所有其他流派的太極拳均源自陳式拳,后來經過各派創始人和杰出弟子的反復研究修訂,形成了各派太極拳自己的風格和技術體系。但萬變不離其中,就核心原理來說,依然保留了陳式拳的特點,只不過在外型上表現為從大開大合逐步往里收;從塌腕轉掌變化為立掌。這實際上是一個去繁就簡的過程,至于這種改革是否在技擊效果上更好,本人不敢妄言。僅就技術體系而言,各派太極拳的單鞭式外型類似,技術路線類似,核心的東西并沒有多少改變。

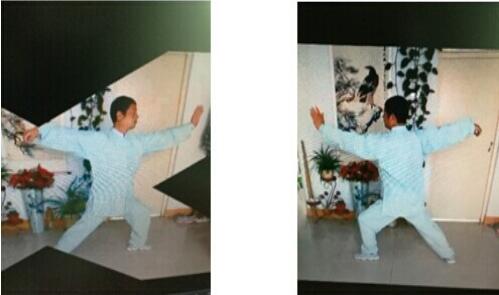

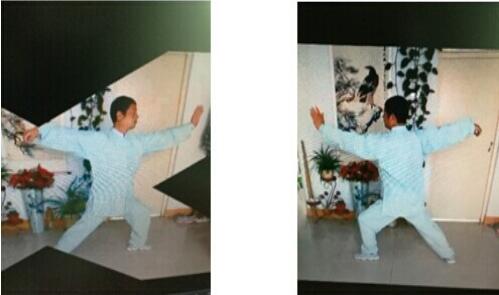

圖九是楊式太極拳單鞭式,圖十是吳式太極拳單鞭式,圖十一式武式太極拳單鞭式,圖十二是孫式太極拳單鞭式。我在這選取了各派嫡傳或創始人的拳照,更具有說服力。

圖九楊澄甫單鞭拳照(第36頁) 圖十吳鑒泉單鞭拳照(第27頁)

圖九選取楊澄甫單鞭拳照;圖十選取吳鑒泉單鞭拳照。楊式走向大眾、并成為第一大流行的太極拳流派,楊澄甫是關鍵人物。楊澄甫是楊露禪嫡孫,楊健侯子,通過改造楊式太極拳,定架為中正安舒的拳架風格,深受太極拳愛好者的喜愛,成為當時最為流行的太極拳拳種。吳鑒泉是全佑子,全佑從楊露禪習得太極拳,后吳鑒泉通過自己的體悟加以改造,形成了風格獨具特色的吳式太極拳。吳式源自楊式,楊式源自陳式。對比單鞭式的拳照,可以看出這種演變痕跡。

楊澄甫的單鞭式拳照和陳發科等人的拳照相似度很高,都是弓步,都是大開大合。所不同的是,楊澄甫在其書中解釋左單鞭時,強調坐腕,但此坐腕和陳式已經完全不同,陳式的坐腕實際上是旋腕,而楊式的坐腕是立掌,或者說帶有立掌特點。楊澄甫書中所寫的關鍵技術要點為“往左伸出一掌,掌心朝外。”……“向敵之胸部逼去。沉肩,墜肘,坐腕。”從楊澄甫對單鞭式的技術解釋上看,采用立掌是和其對單鞭的技擊理解有關的,即左掌是逼向敵胸,可以理解為推按。而陳式是通過旋轉手腕、乃至整個手臂纏絲來形成掤按。從這個角度講,陳式拳顯得更為復雜,但對曲線技擊技術也貫徹得更為徹底。個人推測楊澄甫的這個改進是考慮到大眾練習的適應性,如果技術路線過于復雜,受眾范圍就小,不利于楊式拳的普及。

吳鑒泉則把步型進一步改為騎馬步,手臂也更曲,掌型上看,雖然吳鑒泉用了陰掌變陽掌的說法,但拳照顯示和楊式類似。從吳式的這個定式看,技擊路線已經從左手前攻調整到左右平衡攻擊,但效果是否更好不便判斷。

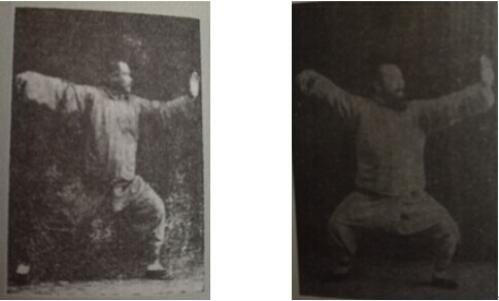

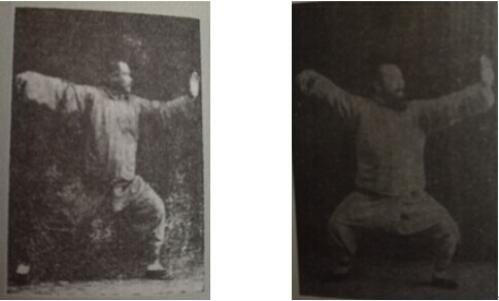

圖十選取了郝少如的單鞭拳照。圖十一選取了孫祿堂的單鞭拳照。武禹襄從楊露禪習得陳式大概,又上門請教陳青萍,悟得太極精髓,創武式太極,傳李亦畬,李傳郝為真,郝少如是郝為真的嫡孫,盡得武式之學。其拳照可以代表武式。孫祿堂原先學形意和八卦,后從郝為真處學得武式太極,結合自己過去所學,獨創孫式太極。本質上講,孫式太極仍然是武式一脈。

圖十郝少如單鞭拳照(第44頁) 圖十一孫祿堂單鞭拳照(第197頁)

武式隨也源于陳式,但武禹襄并未正式拜師于陳式任何一位,而是隨楊露禪和陳青萍所學,結合自己體悟,創立的一種太極拳流派。因此,從拳式名稱上雖然還保留了陳式的痕跡,但拳架外型和技術路線已經有很大的區別。武式開了文人太極的先河,整個拳架類似做一篇八股文,講究起承轉(武式定義為開)合,拳架小而雅,如同書生行文,講究內斂。或者可以這么說,把原先陳式拳的大開大合逐步隱含在微小的開合運動中,看似簡單,實則更難以琢磨。從單鞭式看,步型同樣是弓步,但步幅上和陳式、楊式相比則小很多。掌心同樣是立掌,在技術路線上是兩掌左右分開(第45頁),形成開合式。太極者無非一開一合的反復,而武式抓住了這個本質,雖動作幅度不大,但開合貫徹得非常徹底。

孫祿堂從郝為真處學得武式太極,改造成孫式太極。從單鞭式上可以看出這種傳承痕跡。孫祿堂的單鞭式拳照和郝少如的單鞭式拳照幾乎類似。都是小幅弓步,只不過孫祿堂把弓步改為側弓步。對手形的技術要求,孫祿堂是這么寫的:“先將兩手腕往外扭,再從心口橫平著,如捋長桿,往左右徐徐分開到極處,兩手心朝外,兩手掌直立,兩手指與眼平。”(第196頁)。注意,孫祿堂雖然保留了武式的開合形式,但對武式進行了改進,武式原先手臂是曲的,而孫祿堂把手臂改成直的了,這就是對拉,符合陳式的技術要求。同時孫祿堂也加入了手臂扭的動作,其實就是陳式的纏絲,孫存周曾概括為“外裹內翻”,本質上就是陳式纏絲,說法不同而已。但在技術形式上一樣。由此可見,孫祿堂當時應該是綜合了陳式、楊式和武式的特點。對比吳式,孫祿堂同樣考慮到后手的作用。從其眼神方向可以看出來。這就是為何要改成側馬步的緣故。至于這么做在技擊上有何不尋常的效果,本人不清楚。在此不作討論。

以上各派單鞭式的技術要點用下表1概括。這是一個純技術的定義,不涉及每種定式的技擊效果評價。因為技擊效果不僅和定式的技術特征有關,還和練習者自身的功力有關。所以,不能用技術參數的差異性來推斷技擊效果的差異性。但通過對比單鞭式的技術要點,可以從一個側面了解各派太極拳的差異和特點,也可以多少理解一點太極拳的演變路徑。對太極拳愛好者提高學習效果還是有幫助的。

參考書目:

陳鑫,《太極拳圖畫講義》,山西科學技術出版社,山西出版集團,2009。

陳子明,《陳氏世傳太極拳術》,山西科學技術出版社,山西出版集團,2014。

楊澄甫,《太極拳體用全書》,北京科學技術出版社,2016。

陳振民、馬岳梁,《吳鑒泉氏的太極拳》,山西科學技術出版社,山西出版集團,2008。

郝少如,《武式太極拳》,人民體育出版社,1992。

孫祿堂,《太極拳學》,人民體育出版社,2001。

圖四陳發科單鞭拳照 圖五陳鑫單鞭繪圖(第115頁) 圖六陳子明單鞭拳照(第117頁)

需要說明的是,現在的大架無論是北京架還是陳照丕架。或者其他一些練習者,都把弓步換成了半馬步。比如顧留馨和沈家楨的《陳式太極拳》以及馮志強的《太極拳全書》中都把單鞭式的步型定義為半馬步,以左單鞭為例,右腿微曲,右膝外翻,形成半馬步。但也有部分大架傳人依然保留了弓步。比如洪架和王成架都是弓步。洪鈞生在《陳式太極拳實用拳法》一書中明確寫明了單鞭式步型為弓步。因為王成老師師從張晨光、洪均生先生,下圖七和八為王成老師的單鞭式正反面。和圖四、五和六比較,完全相同。

圖四陳發科單鞭拳照 圖五陳鑫單鞭繪圖(第115頁) 圖六陳子明單鞭拳照(第117頁)

需要說明的是,現在的大架無論是北京架還是陳照丕架。或者其他一些練習者,都把弓步換成了半馬步。比如顧留馨和沈家楨的《陳式太極拳》以及馮志強的《太極拳全書》中都把單鞭式的步型定義為半馬步,以左單鞭為例,右腿微曲,右膝外翻,形成半馬步。但也有部分大架傳人依然保留了弓步。比如洪架和王成架都是弓步。洪鈞生在《陳式太極拳實用拳法》一書中明確寫明了單鞭式步型為弓步。因為王成老師師從張晨光、洪均生先生,下圖七和八為王成老師的單鞭式正反面。和圖四、五和六比較,完全相同。

圖九楊澄甫單鞭拳照(第36頁) 圖十吳鑒泉單鞭拳照(第27頁)

圖九選取楊澄甫單鞭拳照;圖十選取吳鑒泉單鞭拳照。楊式走向大眾、并成為第一大流行的太極拳流派,楊澄甫是關鍵人物。楊澄甫是楊露禪嫡孫,楊健侯子,通過改造楊式太極拳,定架為中正安舒的拳架風格,深受太極拳愛好者的喜愛,成為當時最為流行的太極拳拳種。吳鑒泉是全佑子,全佑從楊露禪習得太極拳,后吳鑒泉通過自己的體悟加以改造,形成了風格獨具特色的吳式太極拳。吳式源自楊式,楊式源自陳式。對比單鞭式的拳照,可以看出這種演變痕跡。

楊澄甫的單鞭式拳照和陳發科等人的拳照相似度很高,都是弓步,都是大開大合。所不同的是,楊澄甫在其書中解釋左單鞭時,強調坐腕,但此坐腕和陳式已經完全不同,陳式的坐腕實際上是旋腕,而楊式的坐腕是立掌,或者說帶有立掌特點。楊澄甫書中所寫的關鍵技術要點為“往左伸出一掌,掌心朝外。”……“向敵之胸部逼去。沉肩,墜肘,坐腕。”從楊澄甫對單鞭式的技術解釋上看,采用立掌是和其對單鞭的技擊理解有關的,即左掌是逼向敵胸,可以理解為推按。而陳式是通過旋轉手腕、乃至整個手臂纏絲來形成掤按。從這個角度講,陳式拳顯得更為復雜,但對曲線技擊技術也貫徹得更為徹底。個人推測楊澄甫的這個改進是考慮到大眾練習的適應性,如果技術路線過于復雜,受眾范圍就小,不利于楊式拳的普及。

吳鑒泉則把步型進一步改為騎馬步,手臂也更曲,掌型上看,雖然吳鑒泉用了陰掌變陽掌的說法,但拳照顯示和楊式類似。從吳式的這個定式看,技擊路線已經從左手前攻調整到左右平衡攻擊,但效果是否更好不便判斷。

圖十選取了郝少如的單鞭拳照。圖十一選取了孫祿堂的單鞭拳照。武禹襄從楊露禪習得陳式大概,又上門請教陳青萍,悟得太極精髓,創武式太極,傳李亦畬,李傳郝為真,郝少如是郝為真的嫡孫,盡得武式之學。其拳照可以代表武式。孫祿堂原先學形意和八卦,后從郝為真處學得武式太極,結合自己過去所學,獨創孫式太極。本質上講,孫式太極仍然是武式一脈。

圖九楊澄甫單鞭拳照(第36頁) 圖十吳鑒泉單鞭拳照(第27頁)

圖九選取楊澄甫單鞭拳照;圖十選取吳鑒泉單鞭拳照。楊式走向大眾、并成為第一大流行的太極拳流派,楊澄甫是關鍵人物。楊澄甫是楊露禪嫡孫,楊健侯子,通過改造楊式太極拳,定架為中正安舒的拳架風格,深受太極拳愛好者的喜愛,成為當時最為流行的太極拳拳種。吳鑒泉是全佑子,全佑從楊露禪習得太極拳,后吳鑒泉通過自己的體悟加以改造,形成了風格獨具特色的吳式太極拳。吳式源自楊式,楊式源自陳式。對比單鞭式的拳照,可以看出這種演變痕跡。

楊澄甫的單鞭式拳照和陳發科等人的拳照相似度很高,都是弓步,都是大開大合。所不同的是,楊澄甫在其書中解釋左單鞭時,強調坐腕,但此坐腕和陳式已經完全不同,陳式的坐腕實際上是旋腕,而楊式的坐腕是立掌,或者說帶有立掌特點。楊澄甫書中所寫的關鍵技術要點為“往左伸出一掌,掌心朝外。”……“向敵之胸部逼去。沉肩,墜肘,坐腕。”從楊澄甫對單鞭式的技術解釋上看,采用立掌是和其對單鞭的技擊理解有關的,即左掌是逼向敵胸,可以理解為推按。而陳式是通過旋轉手腕、乃至整個手臂纏絲來形成掤按。從這個角度講,陳式拳顯得更為復雜,但對曲線技擊技術也貫徹得更為徹底。個人推測楊澄甫的這個改進是考慮到大眾練習的適應性,如果技術路線過于復雜,受眾范圍就小,不利于楊式拳的普及。

吳鑒泉則把步型進一步改為騎馬步,手臂也更曲,掌型上看,雖然吳鑒泉用了陰掌變陽掌的說法,但拳照顯示和楊式類似。從吳式的這個定式看,技擊路線已經從左手前攻調整到左右平衡攻擊,但效果是否更好不便判斷。

圖十選取了郝少如的單鞭拳照。圖十一選取了孫祿堂的單鞭拳照。武禹襄從楊露禪習得陳式大概,又上門請教陳青萍,悟得太極精髓,創武式太極,傳李亦畬,李傳郝為真,郝少如是郝為真的嫡孫,盡得武式之學。其拳照可以代表武式。孫祿堂原先學形意和八卦,后從郝為真處學得武式太極,結合自己過去所學,獨創孫式太極。本質上講,孫式太極仍然是武式一脈。

圖十郝少如單鞭拳照(第44頁) 圖十一孫祿堂單鞭拳照(第197頁)

武式隨也源于陳式,但武禹襄并未正式拜師于陳式任何一位,而是隨楊露禪和陳青萍所學,結合自己體悟,創立的一種太極拳流派。因此,從拳式名稱上雖然還保留了陳式的痕跡,但拳架外型和技術路線已經有很大的區別。武式開了文人太極的先河,整個拳架類似做一篇八股文,講究起承轉(武式定義為開)合,拳架小而雅,如同書生行文,講究內斂。或者可以這么說,把原先陳式拳的大開大合逐步隱含在微小的開合運動中,看似簡單,實則更難以琢磨。從單鞭式看,步型同樣是弓步,但步幅上和陳式、楊式相比則小很多。掌心同樣是立掌,在技術路線上是兩掌左右分開(第45頁),形成開合式。太極者無非一開一合的反復,而武式抓住了這個本質,雖動作幅度不大,但開合貫徹得非常徹底。

孫祿堂從郝為真處學得武式太極,改造成孫式太極。從單鞭式上可以看出這種傳承痕跡。孫祿堂的單鞭式拳照和郝少如的單鞭式拳照幾乎類似。都是小幅弓步,只不過孫祿堂把弓步改為側弓步。對手形的技術要求,孫祿堂是這么寫的:“先將兩手腕往外扭,再從心口橫平著,如捋長桿,往左右徐徐分開到極處,兩手心朝外,兩手掌直立,兩手指與眼平。”(第196頁)。注意,孫祿堂雖然保留了武式的開合形式,但對武式進行了改進,武式原先手臂是曲的,而孫祿堂把手臂改成直的了,這就是對拉,符合陳式的技術要求。同時孫祿堂也加入了手臂扭的動作,其實就是陳式的纏絲,孫存周曾概括為“外裹內翻”,本質上就是陳式纏絲,說法不同而已。但在技術形式上一樣。由此可見,孫祿堂當時應該是綜合了陳式、楊式和武式的特點。對比吳式,孫祿堂同樣考慮到后手的作用。從其眼神方向可以看出來。這就是為何要改成側馬步的緣故。至于這么做在技擊上有何不尋常的效果,本人不清楚。在此不作討論。

以上各派單鞭式的技術要點用下表1概括。這是一個純技術的定義,不涉及每種定式的技擊效果評價。因為技擊效果不僅和定式的技術特征有關,還和練習者自身的功力有關。所以,不能用技術參數的差異性來推斷技擊效果的差異性。但通過對比單鞭式的技術要點,可以從一個側面了解各派太極拳的差異和特點,也可以多少理解一點太極拳的演變路徑。對太極拳愛好者提高學習效果還是有幫助的。

圖十郝少如單鞭拳照(第44頁) 圖十一孫祿堂單鞭拳照(第197頁)

武式隨也源于陳式,但武禹襄并未正式拜師于陳式任何一位,而是隨楊露禪和陳青萍所學,結合自己體悟,創立的一種太極拳流派。因此,從拳式名稱上雖然還保留了陳式的痕跡,但拳架外型和技術路線已經有很大的區別。武式開了文人太極的先河,整個拳架類似做一篇八股文,講究起承轉(武式定義為開)合,拳架小而雅,如同書生行文,講究內斂。或者可以這么說,把原先陳式拳的大開大合逐步隱含在微小的開合運動中,看似簡單,實則更難以琢磨。從單鞭式看,步型同樣是弓步,但步幅上和陳式、楊式相比則小很多。掌心同樣是立掌,在技術路線上是兩掌左右分開(第45頁),形成開合式。太極者無非一開一合的反復,而武式抓住了這個本質,雖動作幅度不大,但開合貫徹得非常徹底。

孫祿堂從郝為真處學得武式太極,改造成孫式太極。從單鞭式上可以看出這種傳承痕跡。孫祿堂的單鞭式拳照和郝少如的單鞭式拳照幾乎類似。都是小幅弓步,只不過孫祿堂把弓步改為側弓步。對手形的技術要求,孫祿堂是這么寫的:“先將兩手腕往外扭,再從心口橫平著,如捋長桿,往左右徐徐分開到極處,兩手心朝外,兩手掌直立,兩手指與眼平。”(第196頁)。注意,孫祿堂雖然保留了武式的開合形式,但對武式進行了改進,武式原先手臂是曲的,而孫祿堂把手臂改成直的了,這就是對拉,符合陳式的技術要求。同時孫祿堂也加入了手臂扭的動作,其實就是陳式的纏絲,孫存周曾概括為“外裹內翻”,本質上就是陳式纏絲,說法不同而已。但在技術形式上一樣。由此可見,孫祿堂當時應該是綜合了陳式、楊式和武式的特點。對比吳式,孫祿堂同樣考慮到后手的作用。從其眼神方向可以看出來。這就是為何要改成側馬步的緣故。至于這么做在技擊上有何不尋常的效果,本人不清楚。在此不作討論。

以上各派單鞭式的技術要點用下表1概括。這是一個純技術的定義,不涉及每種定式的技擊效果評價。因為技擊效果不僅和定式的技術特征有關,還和練習者自身的功力有關。所以,不能用技術參數的差異性來推斷技擊效果的差異性。但通過對比單鞭式的技術要點,可以從一個側面了解各派太極拳的差異和特點,也可以多少理解一點太極拳的演變路徑。對太極拳愛好者提高學習效果還是有幫助的。